考古地磁気 = 考古 + 古 + 地磁気

これは「考古地磁気」を意味としてばらした説明です。これらの意味を順番に追ってご説明していきましょう。

1. 地磁気とは

地磁気(ちじき)とは、読んで字のごとく、「地」の「磁気」、つまり、地球が持つ磁気を指します。「地球磁場」と呼ぶこともあります。皆さんも方位磁石のN極が北を指すことから、地球自身が大きな磁石であることをうすうす感じたり見聞きしたことがあるでしょう。実際、地球はとてつもなく巨大な磁石です。その強さはおおよそ「ピップエレキバン1023個分」ほどもあります。1023というのは、1万の1万倍の1万倍の1万倍の1万倍の千倍です。

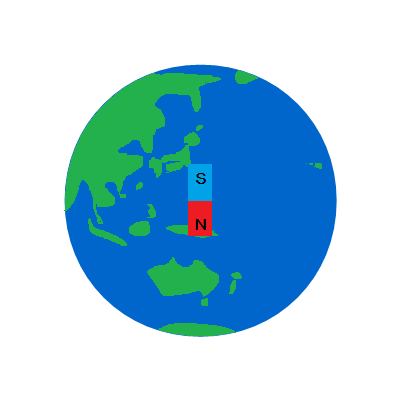

地磁気(ちじき)とは、読んで字のごとく、「地」の「磁気」、つまり、地球が持つ磁気を指します。「地球磁場」と呼ぶこともあります。皆さんも方位磁石のN極が北を指すことから、地球自身が大きな磁石であることをうすうす感じたり見聞きしたことがあるでしょう。実際、地球はとてつもなく巨大な磁石です。その強さはおおよそ「ピップエレキバン1023個分」ほどもあります。1023というのは、1万の1万倍の1万倍の1万倍の1万倍の千倍です。たしかに地球は巨大な磁石です。「方位磁石(のN極は)は北を指す」のは地球の中心に南向きにN極になるような磁石が入っているからです。

しかし、この磁石は、私たちがふつう思い浮かべるいわゆる磁石(ネオジム磁石やエレキバンや黒板につくあの磁石)とは少し様相が違います。 磁石には永久磁石と電磁石の2種類のものがあります。永久磁石はまさに「黒板につく磁石」の仲間で代表的なものは棒磁石です。その周りにはずっと安定した磁場を作っています。磁石の周りに砂鉄をばらまいたときに見えるあれです。いっぽう電磁石は銅線に電気が流れている間だけ磁石になるものの仲間です。鉄くず工場の仕分けクレーンの先についている磁石です。電流を切ると磁石でなくなる点が便利です。

しかし、この磁石は、私たちがふつう思い浮かべるいわゆる磁石(ネオジム磁石やエレキバンや黒板につくあの磁石)とは少し様相が違います。 磁石には永久磁石と電磁石の2種類のものがあります。永久磁石はまさに「黒板につく磁石」の仲間で代表的なものは棒磁石です。その周りにはずっと安定した磁場を作っています。磁石の周りに砂鉄をばらまいたときに見えるあれです。いっぽう電磁石は銅線に電気が流れている間だけ磁石になるものの仲間です。鉄くず工場の仕分けクレーンの先についている磁石です。電流を切ると磁石でなくなる点が便利です。永久磁石と電磁石は外から見れば同じ「磁場を作る装置」で見分けがつきません。たとえば、棒磁石が作る磁場と丸い輪っかの形をした電流(円環電流と言います)が作る磁場は全く同じです(「等価だ」と言います)。

地球はとても大きな電磁石です。私たちの足の下3000kmのところには信じられないほどの大電流が流れています(地球の大きさは半径約6400kmです)。地球の磁石は棒磁石にたとえられますから、赤道の真下を西向きに流れる電流だと考えることができます。

地球はとても大きな電磁石です。私たちの足の下3000kmのところには信じられないほどの大電流が流れています(地球の大きさは半径約6400kmです)。地球の磁石は棒磁石にたとえられますから、赤道の真下を西向きに流れる電流だと考えることができます。ただし、この電流=電磁石はずっと同じ姿をしておらず、大きくなったり小さくなったり、円からずれたり、と、絶えず変化・変動しています。 そのために地磁気も絶えず変化しています。

「方位磁石(のN極は)は北を指す」とは言いますが、本当に本当にそうなのでしょうか?登山やオリエンテーリングを趣味としている人はご存じだと思いますが、方位磁石は正確に真北を指しません。現在の日本ではほんのちょっと(7度くらい)西を指します。この角度(真北からどれだけずれているか)を「偏角(へんかく)」と言います。偏角は真北から東向きをプラスに取るのが普通ですので、現在の日本の偏角はマイナス7度ということになります。この値は世界中で場所によって異なります。

「方位磁石(のN極は)は北を指す」とは言いますが、本当に本当にそうなのでしょうか?登山やオリエンテーリングを趣味としている人はご存じだと思いますが、方位磁石は正確に真北を指しません。現在の日本ではほんのちょっと(7度くらい)西を指します。この角度(真北からどれだけずれているか)を「偏角(へんかく)」と言います。偏角は真北から東向きをプラスに取るのが普通ですので、現在の日本の偏角はマイナス7度ということになります。この値は世界中で場所によって異なります。 それから、日本で売っている方位磁石はS極(青い方)が若干重くなっています。なぜかというと、N, S両極の重さを同じにすると、N側が下を向いてしまってきれいに釣り合わないからです。なんでN極が下がるかというと、日本付近の磁場は水平ではなく、北側が下になるような方向に向いているからです。角度にしてだいたい50度くらい下を向きます(磁力線が地面に突き刺さるイメージです)。この下向きの角度のことを「伏角(ふっかく)」と呼びます。伏角も場所によって異なりますが、だいたい緯度に依存します。

それから、日本で売っている方位磁石はS極(青い方)が若干重くなっています。なぜかというと、N, S両極の重さを同じにすると、N側が下を向いてしまってきれいに釣り合わないからです。なんでN極が下がるかというと、日本付近の磁場は水平ではなく、北側が下になるような方向に向いているからです。角度にしてだいたい50度くらい下を向きます(磁力線が地面に突き刺さるイメージです)。この下向きの角度のことを「伏角(ふっかく)」と呼びます。伏角も場所によって異なりますが、だいたい緯度に依存します。 つまり、地磁気には偏角と伏角という2つの角度があって、それらは場所や時代によって変わるのです。また、地磁気には強さもあります。磁石が引かれる強さと考えればだいたいあってます。この強さのことを「全磁力(全磁力)」といい、これもまた場所や時代によって変わります。以上、偏角・伏角・全磁力のことを「地磁気の3成分」とよび、図でかくと???のようになります。

つまり、地磁気には偏角と伏角という2つの角度があって、それらは場所や時代によって変わるのです。また、地磁気には強さもあります。磁石が引かれる強さと考えればだいたいあってます。この強さのことを「全磁力(全磁力)」といい、これもまた場所や時代によって変わります。以上、偏角・伏角・全磁力のことを「地磁気の3成分」とよび、図でかくと???のようになります。 現在では、この3成分は世界各地で非常に正確に測定されています。そしてその測定結果をもとに、世界中の3成分の等高線図が作成されているのです。

現在では、この3成分は世界各地で非常に正確に測定されています。そしてその測定結果をもとに、世界中の3成分の等高線図が作成されているのです。2. 古地磁気とは

人間が方位磁石(指南儀)を発明したのは2世紀ころの中国(漢の時代)と言われています。どういうきっかけかはわかりませんが、とにかく、その頃の誰かが北(あるいは南)を指す不思議な石を見つけました(天然の磁石=鉄鉱石です)。

人間が方位磁石(指南儀)を発明したのは2世紀ころの中国(漢の時代)と言われています。どういうきっかけかはわかりませんが、とにかく、その頃の誰かが北(あるいは南)を指す不思議な石を見つけました(天然の磁石=鉄鉱石です)。 それからしばらく経って(8世紀ころ)、世界の場所によって方位磁石が指す方向が微妙にちがうことに気づきます。つまり、中国で「南(北)を指す」ような向きに鉄鉱石から切り出した磁石をシルクロードの向こう側へ持っていくと、微妙に南(北)を指さないのです。これは上で述べた偏角が場所によって異なることを示しています。

それからしばらく経って(8世紀ころ)、世界の場所によって方位磁石が指す方向が微妙にちがうことに気づきます。つまり、中国で「南(北)を指す」ような向きに鉄鉱石から切り出した磁石をシルクロードの向こう側へ持っていくと、微妙に南(北)を指さないのです。これは上で述べた偏角が場所によって異なることを示しています。 また、偏角は時代によって異なることにも気づいたようです。一方、伏角はもう少し難しく、存在に気付いたのはかなり後の時代(16世紀)ころです。大航海時代になると、船に方位磁石を積んで旅をするようになります。針や棒状の磁石を真ん中でつるすと、北半球では伏角のため、北側(N極側)へ少し傾きます。

また、偏角は時代によって異なることにも気づいたようです。一方、伏角はもう少し難しく、存在に気付いたのはかなり後の時代(16世紀)ころです。大航海時代になると、船に方位磁石を積んで旅をするようになります。針や棒状の磁石を真ん中でつるすと、北半球では伏角のため、北側(N極側)へ少し傾きます。ごく狭い地域で使う方位磁石でしたら傾きの分も考えてちょうど真ん中からちょっとN極サイドに支点を持って来れば釣り合うわけですが、外洋船のように南北にも大きく移動するものに備え付けられた磁石ではそうはいきません。

伏角はそうやって発見されたのではないでしょうか。

3成分のもう一つ、全磁力は電気の力がないとその絶対値を測定するのが非常に困難です。実際測定されるようになったのは19世紀になってからです。

3成分のもう一つ、全磁力は電気の力がないとその絶対値を測定するのが非常に困難です。実際測定されるようになったのは19世紀になってからです。つまり、人間によって過去の地球磁場の様子を直接さかのぼることができるのはせいぜいこの千数百年程度で、それ以前は誰も見ていません。

では、それより前の地磁気の様子を調べるにはどうしたらよいでしょうか?

「磁石は磁石となるとき、周りの磁場を記録する」という磁石の性質を使います。

(がらっと話は変わりますが...)

クリップがぶら下がっている磁石の先端を火であぶります。すると、クリップがぽろっと落ちます。どうしてこうなったのでしょうか。

磁石(磁性体)は温度を上げると、あるところで磁石としての性質を失います。この温度のことをキュリー温度と呼びます。この温度は磁性体の種類によって違いますが、よく使われるフェライト磁石では約450℃、砂鉄(磁鉄鉱)では約580℃です(右の表)。

磁石(磁性体)は温度を上げると、あるところで磁石としての性質を失います。この温度のことをキュリー温度と呼びます。この温度は磁性体の種類によって違いますが、よく使われるフェライト磁石では約450℃、砂鉄(磁鉄鉱)では約580℃です(右の表)。地球上に転がっていて、地球そのものでもある岩石にも磁石となる成分(磁性鉱物)が多数含まれています。その主なものは磁鉄鉱です。火山から溶岩が噴出してきて山腹を流れ落ちる時の温度はだいたい1000℃前後かそれ以上なので、この時にはまだ溶岩は磁石になりません。

溶岩が冷え固まった後、しばらくすると温度がキュリー温度を下回ります。このころ、溶岩の中の磁鉄鉱が磁石としての性質を持ちはじめます。この時にこの磁石は、まわりの地球磁場、つまりその時の偏角、伏角の方向の磁石になります。

この磁石はいったんついてしまうと、その後、温度が下がりきっても、岩石が埋没しても、非常に安定な磁石となります。この安定な磁石のことを熱残留磁化(ねつ-ざんりゅう-じか)とよびます。

つまり、火山の石などは、噴火した直後に地球磁場の様子を記録していて(ハードディスクや磁気テープのように!)、今でもその岩を取ってきて実験室中で調べると、当時の磁場のことがわかるのです。熱残留磁化はまさに「地磁気の化石」なのです。

このような方法で昔の地磁気を調べていく学問を古地磁気学(こ-ちじき-がく)と言います。

(古地磁気学にはもう一つ「堆積残留磁化(たいせき-ざんりゅう-じか)」というターゲットがありますが、ここでは省略します。)

3. 考古地磁気とは

熱残留磁化はどのようなものに記録されているでしょう?その条件は、

熱残留磁化はどのようなものに記録されているでしょう?その条件は、・磁鉄鉱などの磁性体を含む石などが、

・キュリー温度以上の高温から冷えること

です。火山から噴出した溶岩や火砕流はまさにどんぴしゃな記録媒体です。実際、古地磁気学の大半はこれらの岩石をターゲットとして行われています。他には、その溶岩が流れたことで温められた周りの岩石も、熱せられた時の地球磁場を記録した熱残留磁化を持ちます(この時、温度が十分高ければ、最初に覚えていたはずの地球磁場の記録はリセットされてしまいます)。

岩石や地層をちゃんと熱しさえすれば、その時点での地球磁場を記録しなおす。ということは、それが人間の手であっても構わない、人間は熱するべきはちゃんと熱するのでむしろ都合がよいくらいです。

岩石や地層をちゃんと熱しさえすれば、その時点での地球磁場を記録しなおす。ということは、それが人間の手であっても構わない、人間は熱するべきはちゃんと熱するのでむしろ都合がよいくらいです。そう、この昔の人間が熱を加えたものを使って古地磁気学をすることを「考古地磁気学(こうこ-ちじき-がく)」と言います。考古学+地磁気学のたし算ですね。

どんなものがターゲットになるでしょうか。昔の住居跡の中心にあった囲炉裏やかまどの土、大火や戦乱で焼かれた遺構や壁跡、いや、もっと直接的に、昔土器を作成して焼いた窯(かま)の跡でも構いません。これら、熱を受けた記録がある遺跡は被熱遺構(ひねつ-いこう)と呼ばれ、考古地磁気学の重要なターゲットとなります。

土器やそのかけらはどうでしょう?確かに焼かれて作ったものですから、立派な被熱遺物(ひねつ-いぶつ)です。しかし、考古地磁気学で使うためにはちょっと注意が必要です。

土器やそのかけらはどうでしょう?確かに焼かれて作ったものですから、立派な被熱遺物(ひねつ-いぶつ)です。しかし、考古地磁気学で使うためにはちょっと注意が必要です。古地磁気学的なやり方で昔の地球磁場、とくにその向き(方位)、を調べるためには、岩石や考古学の被熱遺構を「真の北と水平面がどっちか」わかる状態で採取しなくてはいけません。我々はこういう試料を「根っこのついたサンプル」と呼びますが、この根っこがないと、実験室中の測定で残留磁化の方向がわかっても、地磁気の復元はできないのです。

土器やそのかけらが焼かれた状況を考えると、おそらく、窯の中で「下は下向きに」焼かれたので水平面は間違っていないのでしょうが、北はなかなかわかりません。あるいは、焼成している時に転んで割れてしまったものだったら、それはもう、方向を知るすべがないのです。

だから、土器などはそのままでは考古地磁気学の試料としては不適当なのです。

しかし、土器には別の有用性があります。

それは昔の地磁気の「強度(全磁力)」を探るための試料になりえることです。「1.地磁気とは」で書いたように、地球磁場には方向だけではなく全磁力という成分があります。通常の古地磁気学の測定では、方向は測定のみが測定できます。強度を調べるためには、別の、もっと複雑で技術的に難しい方法を使う必要があります。この測定では、「とくに良く、ちゃんと焼けた」試料が要求されます。土器やそのかけらは、かっちんかっちんになるまで焼いてあるので、このような測定には最適なのです。

(だから、このデータベースでは「方位」と「強度」は分けて収録されています。そもそも測定が別なのです。)

4. 考古地磁気から何がわかるか

これまで、古地磁気学や考古地磁気学が昔の地球磁場を調べるための学問で、どんなことをしているのかを説明してきました。

これまで、古地磁気学や考古地磁気学が昔の地球磁場を調べるための学問で、どんなことをしているのかを説明してきました。では、古地磁気学や考古地磁気学から何がわかり、何が言えるのでしょう?

その1. 地球磁場の動きがわかる

「1.地磁気とは」で説明したとおり、地球磁場はかなり不規則な変動をしています。そのため、過去の変化を知るのに古地磁気的な測定が必要です。もちろん、その変化は時間だけでなく空間(場所)にもよりますので、いろんな場所で調べたいですし、測定したそれぞれのデータにはどうしても誤差がありますから、正しい地球磁場の変化を知るためには、それなりの量のデータが必要です。

地球磁場の変化がわかるとどうでしょう?

地磁気はなんとも見えない存在ですが、私たちの地球にとってなくてはならないモノです。地磁気は私たちが住む地表だけでなく、はるか上空、というよりも宇宙空間にまで広がって「磁気圏(じき-けん)」を形成しています。

磁気圏は、地磁気と太陽から飛んでくる「太陽風(たいよう-ふう)」がぶつかって、その形が決まります。太陽風というのは文字通り風ですが、空気ではなくて、電気を帯びた粒子(プラズマ)です。太陽風のプラズマの主成分は電子や陽子ですが、中にはヘリウム原子核のような重いものも含まれています。これらが秒速500kmもの高速で地球に向かって飛んできています。私たちのような生物や普通のつぶでしたら、地磁気があろうがなかろうが、それをすり抜けて地表に到達することができますが、プラズマ粒子は電気を持っているので、磁場あるとひん曲げられてしまいます(ローレンツ力)。その結果、まっすぐには落ちてくることができず、磁気圏というものができるのです。

磁気圏は、地磁気と太陽から飛んでくる「太陽風(たいよう-ふう)」がぶつかって、その形が決まります。太陽風というのは文字通り風ですが、空気ではなくて、電気を帯びた粒子(プラズマ)です。太陽風のプラズマの主成分は電子や陽子ですが、中にはヘリウム原子核のような重いものも含まれています。これらが秒速500kmもの高速で地球に向かって飛んできています。私たちのような生物や普通のつぶでしたら、地磁気があろうがなかろうが、それをすり抜けて地表に到達することができますが、プラズマ粒子は電気を持っているので、磁場あるとひん曲げられてしまいます(ローレンツ力)。その結果、まっすぐには落ちてくることができず、磁気圏というものができるのです。地球付近にくる太陽風の場合は大部分は磁気圏表面に跳ね返されてしまいますが、一部はその内側にしみ込むように入ってきて、最終的には地球の極域へ降り注ぎます。これらが、大気のかなり上の方で空気の粒とぶつかって光るのがオーロラです。

もし、地球磁場がなかったり極端に弱かったりすると、太陽風の多くや太陽系の外から降り注ぐ宇宙線(これもプラズマが主)は地球の大気を直撃します。ほとんどは大気によってはじかれますが、一部は地表に届くでしょうし、このようなエネルギーの高い粒子は私たち生物にとって決して無害ではありません。一方、ぶつけられた方の大気もオーロラだけでなく、いくつかの反応を起こすことが知られています(たとえば14Cなどの放射性元素の生成)。まだ仮説レベルですが、大気への宇宙線入射が多くなると雲がたくさんできて、地球の気候を冷やすのではないかという研究すらあります。

このように、地球磁場は地球大気や生物圏とも密接な関係があるにも関わらず、未来を正確に予測することが現状では不可能です。気象モデルのようにできない理由のひとつは現在から過去にさかのぼる観測が不完全であることです。地磁気の変動の時間は気象よりずっと長いので、予測可能性を論じるためには、それだけより過去までさかのぼった観測が必要です。

また、純粋な科学的興味として、地磁気は地球の一番深い所(核:コア)で作られているわけですから、その最深部の様子を知る手段として地磁気とその変化を観察することは必要不可欠です。

その2. 年代がわかる

古地磁気学・考古地磁気学の成果で日本(またはある地域)における、過去の地磁気が変わってきた様子がわかれば、日本における地磁気変動の標準モデルを作ることができます。そして、時代がよくわからに遺跡から新たな被熱遺構が発掘され、その考古地磁気が測定されると、標準モデルのどこに位置するかを吟味すれば、地磁気から被熱した年代を推定することが出来ます。このようなやり方を「考古地磁気年代推定」と言います。この考え方は古くからあり、実際にこの方法で年代を推定した遺跡はいくつもあります。なるべくいろんな証拠から正確な年代を知りたい考古学者からすると、考古地磁気年代推定法は一つの有力な道具になってきたようです。

しかし、年代推定に限らず道具というのは年々改良されていくものです。たとえば代表的な推定法である炭素14年代は、技術革新により、より少量のサンプルからより正確な年代がわかるようになってきました。考古学自身も直接的な年代資料が関連遺跡から出土したり、土器の編年(流行り廃り)がよりわかるようになったりして年代推定は日々進歩しています。まったく同様に、考古地磁気年代推定の基準である標準モデルも、新たな被熱遺構のデータが増えたり、すでに測定されているところでそれとは別の方法による年代がしっかりついたりすることで、より良い標準になっていくのです。

つまり、現在の標準はまだ決定版というわけでもなく、考古地磁気学自身も発展途上にあるわけです。

その3. 被熱履歴がわかる

被熱遺構や遺物が記録している熱残留磁化は、「熱を受けた」という履歴を物語っています。遺構・遺物がキュリー温度よりも高い温度の熱をかぶっている場合、すべての熱残留磁化はリセットされたものが記録されますが、キュリー温度以下のある温度の熱を受けていると、熱残留磁化の中でその温度よりも高い成分の記録はリセットされません。たとえば、1200℃の熱で焼成された土器がその後400℃の火にかけられて煮炊きに使われたとしましょう。

これが現在発掘され、その熱残留磁化の星雲を詳細にしらべると、「400℃の熱を後から受けた」ことがわかるのです。

考古地磁気学はこのようにして、温度計として使うこともできるのです。

その4. 動いたかどうかがわかる

考古遺物や遺構は、熱を受け冷めると、その時の地球磁場の方向と平行な熱残留磁化を記録します。その方向は現在のものとは若干違えど、真東や真南を向いたり、伏角が真上になったりすることは(人間の歴史年代の間に焼かれたものであれば)ありえません。もし、ある遺跡から出土した被熱遺構が現在の地磁気の方位からあまりにも極端にずれた方向の熱残留磁化を記録していた場合、どう考えればよいでしょう?そうです、その部分は焼かれた後に移動してきたのです。推理小説みたいな話ですが、環状列石(ストーンサークル)のようなものが見つかった場合、それが人間が運んできたもの(岩ひとつひとつの熱残留磁化方位がバラバラ)か自然のもの(熱残留磁化の方位がそろっている)かを判定する材料になるのです。

このように、考古地磁気学をすることは、地球科学・考古学の両面にとって重要な結果をもたらすのです。